Centrée sur les nouvelles écritures documentaires la Bourse du Talent sélectionne les jeunes talents qui continuent à raconter notre monde à partir de nouvelles formes et modalités de médiation. En écho à ces expressions documentaires en perpétuel mouvement, le jury de la Bourse du Talent s’est réuni à Arles pendant la semaine d’ouverture des Rencontres de la Photographie pour désigner ses trois nouveaux lauréats : Karla Hiraldo Voleau, Hassan Kurbanbaev et Guillaume Holzer.

Nous les retrouverons en décembre à l’occasion de l’exposition La Photographie à Tous Prix présentée à la BnF.

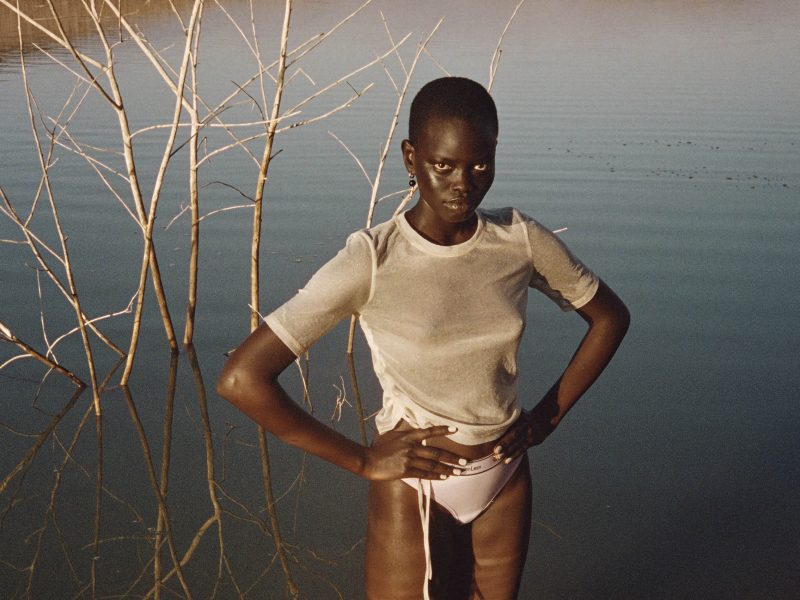

Karla Hiraldo Voleau

Doble Moral

« En République dominicaine, l’avortement est illégal en toutes circonstances. Les femmes et les professionnels de la santé sont passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans pour les femmes qui provoquent des avortements et jusqu’à 20 ans pour les professionnels de la santé qui les pratiquent.

Alors que les lois telles que «Roe v. Wade» on fait les gros titres aux États-Unis, la récente mise à jour du code pénal en République dominicaine relance le débat: les « tres causales» n’y sont toujours pas incluses. Ces trois conditions fondamentales (inceste/viol, vie de la mère en danger, fœtus non viable) justifient généralement un avortement dans la plupart des pays, mais en République dominicaine, le débat est extrêmement polarisé, éclipsé par un christianisme misogyne et un patriarcat bien ancré.

De nombreux échanges avec des activistes dominicaines ont révélé que l’avortement est une pratique courante malgré l’interdiction. Mon projet ‘Doble Moral’ vise à donner la parole aux femmes dominicaines à travers leurs récits d’avortements clandestins, accompagnés de portraits photographiques puissants et solidaires. Je travaille également sur une série de performances sur ce thème, réalisées dans l’espace public dominicain.

En 2023, avec le soutien de Pro Helvetia et du CNAP, mes recherches ont commencé par des entretiens avec des dizaines de femmes. Ensuite grâce au soutien de PlaySuisse, j’ai réalisé une performance à Sto Domingo en juin 23, présentée ensuite en août au Festival du film de Locarno.

Au total, j’ai recueilli 30 témoignages et réalisé autant d’autoportraits, parfois anonymes, à l’aide de miroirs ou d’un déclencheur à distance. J’ai cherché à faire en sorte que les femmes que j’ai rencontrées – de tous âges et de toutes classes sociales – se sentent et apparaissent fortes, tout en protégeant leur anonymat si elles en avaient besoin.

Je me suis parfois insérée dans les portraits dans un geste de solidarité, en veillant à ce que la relation entre le modèle et le photographe soit horizontale. Chaque participante a été rémunérée et chaque collaboratrice a été une femme.

Hassan Kurbanbaev

Untitled (Portrait of Uzbekistan) 2018 – 2021

« Mon véritable voyage en photographie a commencé par des questions fondamentales sur le patrimoine visuel de l’Ouzbékistan. Ces questions continuent de façonner ma perspective, me conduisant sur un chemin où chaque enquête en engendre une autre. Dans le contexte des pratiques postcoloniales, photographier « l’autre » implique souvent que la personne derrière l’appareil photo soit un étranger, un observateur doté de missions et de privilèges spécifiques sur le sujet. La caméra devient un outil agressif, capturant des moments qui seront éventuellement partagés avec d’autres personnes restées chez elles. Les archives photographiques d’Asie centrale, comme celles de nombreux pays à l’histoire coloniale, ont été initialement façonnées par les voyageurs européens et l’élite militaire de l’Empire russe. Des albums, des cartes postales et des photographies documentent la vie ici (comme l’Album du Turkestan* ou les photographies couleur de Prokudin-Gorsky**

C’est ainsi qu’ils nous percevaient ; c’est ainsi qu’ils nous ont photographiés ; c’est ainsi qu’ils voulaient que nous soyons vus.

Des décennies plus tard, à l’époque soviétique, l’Ouzbékistan – comme toute l’Asie centrale – était visualisé sous le prisme d’une censure stricte. La photographie est devenue un médium plus mobile, parfois dangereux, voire prédateur. Ces archives (appelées « Orient exotique » ou « Orient libéré ») ont une valeur indéniable mais portent également mes propres préoccupations concernant la propriété du patrimoine. Ces archives nous appartenaient-elles vraiment ? En tant que pays indépendant depuis les années 1990, la photographie ouzbèke avait le potentiel de se développer, mais elle restait contrainte par un régime qui étouffait la réévaluation et le renouveau. À mesure que j’approfondis notre essence photographique, je suis aux prises avec mes propres limites.

Comment est-ce que je nous perçois ? Comment capturer notre essence à travers l’objectif ? Et comment est-ce que je veux que nous soyons vus ?

Cette série de photographies reflète mes observations sur l’Ouzbékistan. Mon approche intuitive – en partie récit de voyage, en partie réflexion personnelle – soulève des questions sur notre représentation visuelle actuelle. J’explore le sens de notre héritage photographique, la relation entre le pouvoir, l’auteur et la photographie, et le paysage contemporain. Se mettre dans la peau de ce même étranger ou étudier les oeuvres de Xudoybergan Devonov*** (considéré comme le premier photographe et cinéaste ouzbek), en côtoyant des photographes contemporains ; Je me plonge dans un réseau plus complexe et plus déroutant de liens personnels avec la photographie.

En plongeant dans l’essence de notre photographie, je me retrouve aux prises avec des questions profondes. Est-ce que je ressens un lien avec les générations précédentes ? Est-ce que je reste fermement sur mon sol natal ? Et au milieu du brouillard de l’ignorance, pourrait-il y avoir un mythe ouzbek qui attend que je le dévoile ?

Au sein de la hiérarchie construite des valeurs de l’Ouzbékistan moderne, où les discussions postcoloniales et post-soviétiques restent rares et où la photographie est encore traumatisée, mon travail sert de miroir d’introspection. Cela m’incite à réfléchir à mon identité et à ma place au sein de la photographie. »

* Album du Turkestan (1871 -1872) – un album en six volumes de 1 200 photographies, créé sur ordre du premier gouverneur général du Turkestan, Konstantin von Kaufmann, l’album démontrait les possessions de l’Empire russe en Asie centrale

** Sergueï Prokoudine-Gorski (1863-1944) – scientifique russe, pionnier de la photographie couleur, auteur de photographies du Turkestan russe créées sur ordre du tsar Nicolas II

*** Xudoybergan Devonov (1879 – 1938) – considéré comme le premier photographe et cinéaste ouzbek. A été abattu pendant les répressions staliniennes en 1938. »

Guillaume Holzer

Territoire Nomade

Issue de huit ans de vie et d’engagement auprès des communautés nomades des mers en Indonésie, ‘Territoire Nomade‘ est une ode au nomadisme et une réflexion sur la liberté, l’identité, et la relation profonde entre l’homme et la mer. Ces photographies, prises dans l’archipel de Komodo, nous invitent à un voyage où la mobilité devient une exploration de soi et du monde.

À travers les eaux scintillantes et les horizons sans fin, Guillaume Holzer partage sa propre quête d’identité, de sens et d’appartenance, reflétant la beauté et la complexité du nomadisme comme mode de vie et philosophie.

Il s’agit d’un voyage dans la relation entre lieu, mobilité et identité, où il explore la fonction de déterritorialisation et les composantes de l’identité et du territoire, invitant le lecteur à traverser les domaines du nomadisme à travers l’histoire des communautés Bajau et Bugis.

Le nomadisme symbolise la liberté physique et intellectuelle, le processus de libération des contraintes territoriales ou idéologiques. Il représente la résistance à l’enracinement et une ouverture à la fluidité et à la transformation. Après s’être libéré, le nomade peut s’installer ailleurs, adopter de nouvelles normes et créer de nouvelles relations avec son environnement. Cependant, cette « reterritorialisation » est temporaire ; elle permet son mouvement et son changement permanent et, d’une certaine manière, le condamne à être libre.

Ce voyage est présenté avec plus de détails dans un livre fait à la main « Territoire Nomade”, accompagné de 41 images, de textes et de croquis, en auto-édition de 30 exemplaires, publié en juillet 2023

*Le jury était composé de : Héloise Conésa (conservatrice du patrimoine à la BnF, en charge de la collection de photographie contemporaine), Kamila K Stanley (lauréate de la Bourse du Talent 2023), Charlotte Flossaut (Fondatrice et Directrice artistique de Photo Doc), Aÿa de Faÿs (Photographie.com), Christophe Ralite P(résident de PixTrakk), Béatrice Tupin (Créatrice et directrice du festival Les femmes s’exposent), Pierre Ciot (Président de la SAIF), Severine Gay Degrendele (Commissaire d’exposition d’Impulse Festival), Carmen Spella (Chargée des partenariats MPB), Aliocha Boi (Fondateur du Podcast Vision(s) et Photographe), et Victor Gassmann (Secrétaire Général de PICTO).