Le jury de la cinquième édition du Prix Photo Sociale, présidé par Jane Evelyn Atwood vient de désigner sa nouvelle lauréate, il s’agit de la photographe Marion Gronier pour sa série « Quelque chose comme une araignée ». Son travail mené en institution psychiatrique propose un regard inédit et sensible sur les réalités vécues par les personnes hospitalisées. Il résonne particulièrement cette année alors que la santé mentale a été désignée « Grande cause nationale » par le gouvernement.

Les photographies de Marion Gronier centrées sur les corps, les postures et les gestes, contraints et contrôlés font ressortir les réactions et résistances de patients et patientes ostracisées. Complété par les voix et citations des personnes hospitalisées commentant les photographies, ce travail ouvre un dialogue inédit sur leurs vécus et sensibilités, interrogeant nos propres représentations et préjugés.

Le jury, présidé par Jane Evelyn Atwood et composé de professionnels reconnus de la photographie et du monde associatif, a salué la force et la subtilité des photographies de Marion Gronier. Il a souligné l’intelligence d’un travail participatif qui permet d’aborder d’une manière renouvelée un sujet complexe.

Les deux finalistes du Prix sont Morgan Fache pour sa série « Dans l’ombre d’une île » sur les personnes vivant dans des habitats précaires à la Réunion et Céline Villegas pour sa série « Bains douches » qui met en lumière ces lieux de vie et de rencontre et leurs usagers.

La lauréate bénéficie d’une dotation de 3000€ et les finalistes de 300€ chacun.

Les projets lauréat et finalistes seront présentés lors de deux expositions à Toulouse et à Paris.

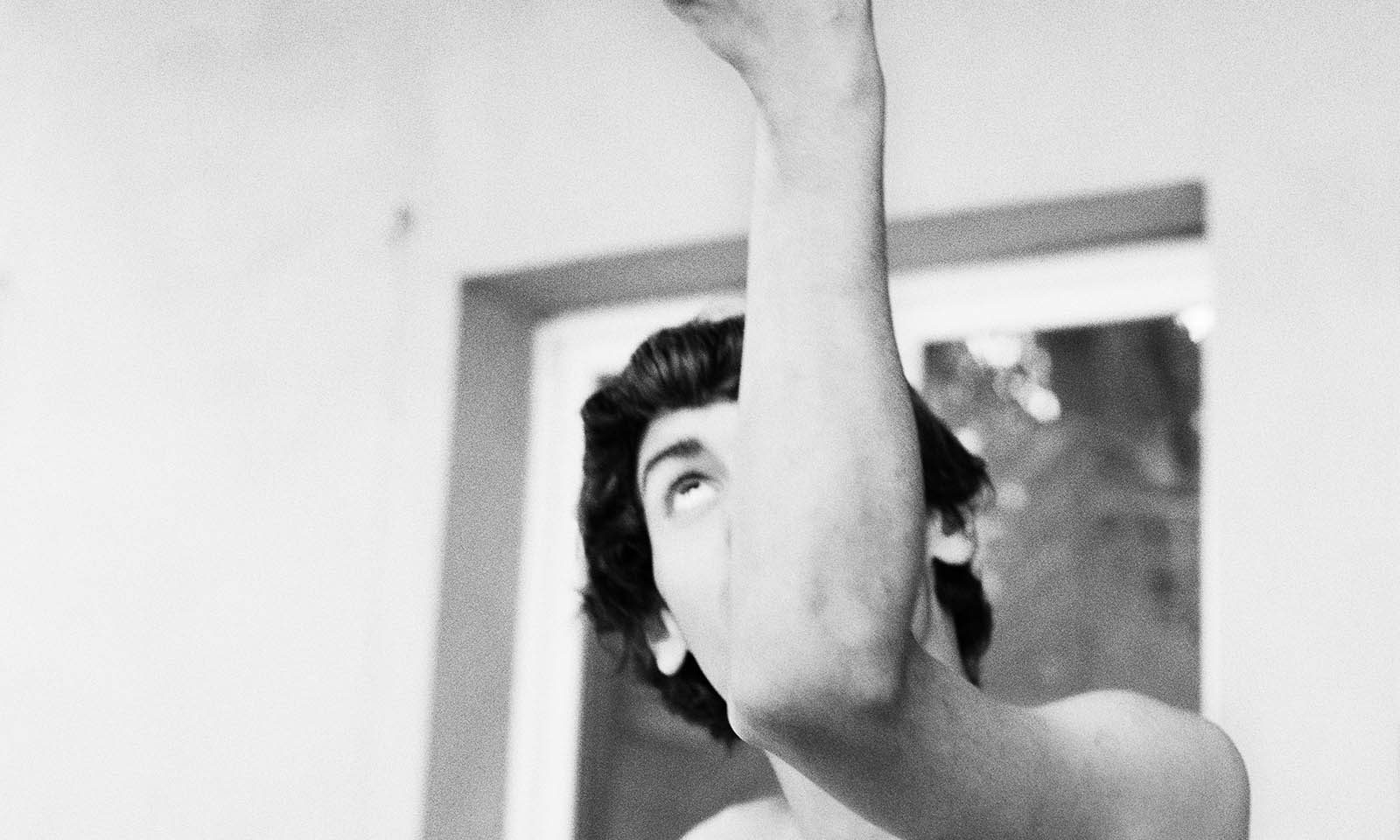

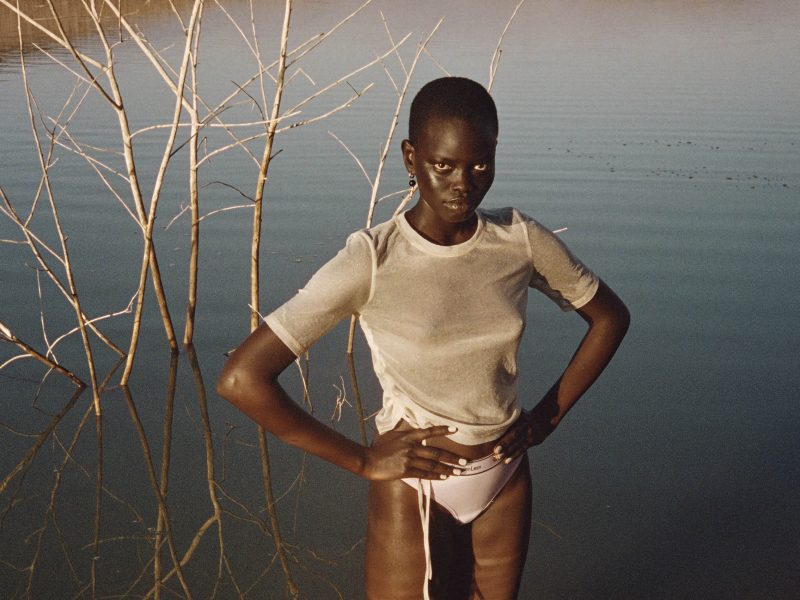

Marion Gronier, Lauréate de l‘édition 2025

« Quelque chose comme une araignée »

« La manière dont nous traitons nos fous est symptomatique de la folie de notre société. »

Michel Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique

« L’institution psychiatrique est encore un lieu à part, stigmatisé et stigmatisant. Outre sa mission thérapeutique, elle a aussi pour fonction tacite d’exclure les personnes hospitalisées de nos sociétés, de les contenir dans un espace à l’abri de nos regards. De l’extérieur, elle cristallise des peurs inarticulées ; à l’intérieur, s’y manifeste de façon exacerbée les dysfonctionnements et les névroses de notre société. Prises entre ces filets, les personnes souffrant de troubles psychiques sont soumises à des traitements aberrants produit par le système institutionnel et à des regards violents, chargés de fantasmes, les nôtres. Ce travail, cherche à déconstruire le regard que nous portons sur elles, à mettre à jour les processus d’aliénation et de stigmatisation à l’oeuvre dans nos sociétés.

Pour photographier aujourd’hui en psychiatrie, il faut renoncer aux visages. Les patient·es ne doivent pas être reconnu·es, la folie est toujours une honte. Il faut donc baisser les yeux et sonder les corps, les postures, les gestes, chercher d’autres manifestations des affects.

Les corps que j’ai observés sont des corps contraints, soumis à des règles et à un contrôle quasi permanent. Ils se tordent, se camouflent, se figent, s’absentent, tentant de s’extraire de ce cadre. Tandis que le regard clinique interprète ces conduites comme autant de symptômes, j’y vois d’abord des formes de réactions et de résistances à ce milieu qui les ostracise.

Au-delà de ces interprétations situées, mes images, lorsqu’elles s’exposent, rencontrent les projections collectives et individuelles qui façonnent nos visions de la folie et qui saturent de signes ces corps indéchiffrables. Leurs formes, métamorphosées par nos imaginaires deviennent informes, dévoilant les impensés de nos représentations de la folie.

Pour déconstruire ces représentations, ce travail est constitué, en contrepoint à mes photographies, d’enregistrements de paroles de patient·es qui les commentent. Je tenais à ce que ces dernier·es interviennent dans ce travail, que mes images soient déchiffrées par leur regard. Ces voix ont deux fonctions : elles contrent, d’une part, le processus de déshumanisation à l’oeuvre dans la contrainte de l’anonymisation ; et d’autre part, elles font entendre des interprétations singulières qui s’immiscent dans nos imaginaires, les ouvrant à leur vécu et à leur sensibilité et, se faisant, interrogent nos propres interprétations. »

Ce travail a été réalisé de 2022 à 2024 dans une unité de l’Hôpital Esquirol de Saint-Maurice (94), dans plusieurs unités du Centre Hospitalier de Montperrin à Aix-en-Provence (13), au Centre Psychiatrique de Kenia à Ziguinchor et au Centre Xeral Well de Tobor. La partie sénégalaise de ce travail a été réalisé dans le cadre d’une résidence à l’Alliance française de Ziguinchor. Elle a reçu le soutien financier de la Commission Européenne dans le cadre du projet ERC StG MaDAf « Governing Madness in West Africa » (2020-2025)

Un livre paraîtra au Bec en l’air en octobre 2025.

Morgan Fache, finaliste de l‘édition 2025

« Dans l’ombre d’une île »

« Bien que le confort des logements se soit amélioré ces dernières années, une part significative des Réunionnais demeure confrontée à des conditions d’habitat précaires. Le déficit de logements a entraîné une augmentation notable des constructions précaires, atteignant 23 478 unités en 2020 (+5,9 % depuis 2014), ainsi que des bâtis indignes, estimés à 1 7 756 (+9,4 % depuis 2008). Par ailleurs, près de 31 000 ménages vivaient en situation de surpeuplement en 2020, soit 9,1 % des foyers, un taux deux fois supérieur à celui observé en métropole. Avec 319 000 personnes vivant sous le seuil de pauvreté, La Réunion subit une précarité massive, touchant environ 40 % de sa population, soit un taux deux fois plus élevé que celui de l’ensemble du territoire national. Cette crise du logement s’accompagne d’une forte hausse des loyers (+31 % en 5 ans), le loyer médian atteignant 1 7 €/m2, un niveau comparable à celui de grandes métropoles françaises comme Lyon ou Marseille.

Depuis plus d’une décennie, je m’attache à documenter les problématiques culturelles et sociales qui marquent les territoires insulaires français, profondément influencés par leur passé colonial. L’IIe de La Réunion, avec ses spécificités historiques et sociales, constitue un observatoire privilégié de ces enjeux, notamment en matière de précarité et de mal-logement, qui continuent d’affecter une part significative de sa population. Mon travail vise à dévoiler les réalités complexes et souvent invisibilisées de ces territoires, où les inégalités sociales et économiques se manifestent de manière exacerbée.

La série d’images que je propose s’inscrit dans cette démarche de témoignage. Elle est tirée d’un corpus plus vaste couvrant une période allant de 2012 à 2024, bien que le cadre de cette bourse limite la sélection aux trois dernières années. Cet élargissement temporel me semble indispensable pour restituer au plus juste l’évolution et la persistance des problématiques sociales et du mal-logement sur l’ile.

En retraçant plus d’une décennie de transformations — ou parfois de stagnation — cette sélection d’images met en lumière l’ampleur de la crise sociale et les défis colossaux auxquels La Réunion est confrontée. L’accès à un logement digne, la lutte contre les inégalités et l’instabilité sociale illustrent un état d’urgence qui mérite une attention immédiate. Il est essentiel que ces territoires insulaires, souvent relégués à la périphérie des discours et politiques nationales, soient intégrés pleinement dans la réflexion sur les inégalités et les droits fondamentaux. »

Céline Villegas, finaliste de l‘édition 2025

« Les Bains-douches (Nos Oasis) »

OASIS Fig. Tout lieu, toute situation qui offre une détente, un repos, qui se présente comme une exception au milieu de ce qui est désordre, trouble, etc.

« En 2023, très touchée par la situation sociale qui se dégrade sous nos yeux, je décide d’entamer un travail photographique sur la précarité sanitaire à Paris, à travers les 18 bains-douches d’Ile de France et l’Oasis, centre d’accueil de jour pour femmes du Samu Social. Construits entre la fin du XIXe et la première moitié du XXe siècle, les bains douches ont été progressivement fermés en France avec l’essor des douches ou salles de bains individuelles mais le contexte actuel encourage les municipalités ou associations à les rouvrir comme récemment à Lyon ou Saint-Denis où les fréquentations sont en constante augmentation.

Ils s’appellent Mousse, Alvin, Pascale, Lisette, Romuald, Céliana, on les appelle “les usagers”. Ils se rendent aux bains publics en quête d’une douche chaude et d’un espace intime qu’on leur offre pour 20 minutes. Avec une fréquentation majoritairement masculine (91%), j’ai rencontré des réfugiés, des sans-abris, des jeunes en rupture sociale, des adultes en perte d’emploi ou en situation de handicap, des populations mobiles. Les femmes qui fréquentent de plus en plus ces lieux, ont souvent été victimes de violences. J’y ai aussi croisé des retraités ou des étudiants qui n’arrivent plus à payer leurs factures, des mal-logés et même des habitués qui viennent trouver du lien social et juste un peu de réconfort.

Ces établissements donnent ainsi une photographie de la société actuelle et témoignent directement de la violence de la crise sociale que nous traversons. Ils sont devenus de véritables refuges pour ces populations fragilisées, et ce, notamment grâce au travail des agents municipaux qui s’improvisent souvent dans ce métier très social ou celui du personnel d’accueil de jour de l’Oasis qui accueille chaleureusement les femmes qui fréquentent peu les bains douches très masculins.

A travers ce travail en huis clos, je propose un autre regard sur la précarité, à travers ce qui nous semble le plus basique dans nos vies : se laver les mains, les dents, prendre une douche ou même aller aux toilettes. »

INFORMATIONS PRATIQUES

Exposition des lauréats et des finalistes du Prix Caritas Photo Sociale 2025

Date : Du 4 avril au 18 mai 2025

Galerie Le Château d’Eau

1 Place Laganne

31300 Toulouse

Date : Du 28 mai au 5 juillet 2025

Mairie du Xème arrondissement de Paris

72 Rue du Faubourg Saint-Martin

75010 Paris

https://www.loeilsensible.org